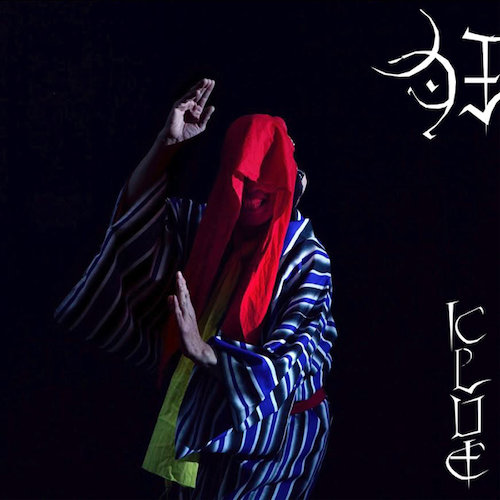

GEZAN『狂(KLUE)』の合同レビューです。僕らの周囲で話題になりみんなでレビューすることになりました。この作品について考えるきっかけになれば幸いです。

続きを読む

サカナクションの6年ぶりのオリジナルアルバム。先に書いてしまうけど僕の中では現時点における2019年のベストアルバムです。

一番驚いたのは既発曲が新鮮に聴こえること。CD2枚組収録時間1時間29分全18曲という大作だが本当に退屈する時間がなかった。実質的な新曲は7曲、それに加えリミックスとアレンジ違いが3曲、つまり既発曲は8曲もある。収録内容の発表時点ではそれが批判されていたし、さすがにベスト盤にも収録された「新宝島」を今さら収録する意味を個人的にも掴みあぐねていた。だけどアルバムの曲順で聴くと印象ががらりと変わるのだ。「多分、風。」も「新宝島」も今まではシングル曲としての側面、例えばフェスの盛り上がる場面で演奏されるといった要素が色濃く出ていたが、このアルバムの曲順で聴くと思っていた以上に踊りやすいことに気付かされた。

それはアルバムの構成が抜群に良いからだろう。ディスク1の3-5曲目に既発曲を配置しているが、それらをリードする新曲の流れが完璧なのだ。おそらく既発曲のリズムから逆算して制作したと想像するが、結果としてゆるやかなテンポの新曲から繋がることで、既発曲のリズムの繊細さが際立ち、印象がガラりと変わる。これは個人的にはじめての体験だったし、ここまでシングルとアルバムで曲の印象が変化するのはポップミュージックの歴史においてもそれほど多くないと思う。それはディスク2の「グッドバイ」以下の既発曲3連発でも同様だ。おそらく大半のリスナーはスマホやPCのプレイヤーでディスク1とディスク2が直接繋がると思うが、例えCDプレイヤーでディスクを取り替えて聴いたにせよ、構成で曲の印象が変わるのは間違いない。

結果論ではあるが、アルバムでの見せ方が優れているがゆえに、サカナクションがシングル曲を出す意義が証明されたと言える。

それに加えて今作ではリミックスをボーナストラックとしてではなくオリジナルアルバムの本編に組み込む手法も意欲的だし、「セプテンバー」の「東京 version」と「札幌 version」を同時収録する試みも、タイトルの『834.194』の謎解きに絡めて、リスナーに楽しい謎解きを提供している。

問題はなぜそのようなことができたのかだ。それは今のサカナクションが山口一郎の才能に依存したものではないからではないからだ。

とは言え作詞作曲は山口によるものだし、彼が不在になればサカナクションというバンドが成り立たないのは間違いない。しかし同様に今のサカナクションは今のメンバーでなければ成立しないのだ。仮に山口がメンバー全員をクビにして金に糸目をつけずに腕利きのミュージシャンを集めたとしてもこのアルバムの高みには到達しない。2009年の『シンシロ』の時点で各メンバーがアレンジを担当し、前作『sakanaction』の時点でメンバーとエンジニアにマスタリングと曲順づくりを任せられるレベルのチームに成長することで、今のサカナクションができあがった。

つまりこのアルバムは、音楽が一人の才能に依存する時代が終わってしまったことを高らかに告げているのだ。

もちろん、そんなことはとうの昔からわかっていた。宇多田ヒカルは『HEART STATION』以降、プロデューサーを招聘する作品を作りを出したし、作曲でも外部の人間とコラボした。椎名林檎はソロで3枚のアルバムを作り終えた後、東京事変を結成し自身が100%作詞作曲を担当することをやめた。制作において何から何までやってしまうアーティストを否定はしないが、ポップミュージックにおける分業はもう何年も前からの当たり前のように行われている。

サカナクションの場合、山口一郎以外のメンバーの領域が増えるとどうなるか。単純に山口が作曲・作詞に割ける時間が増える。そしてサカナクションが山口の変化だけに頼らなくて済むようになるのだ。

誤解を恐れずに言えば、山口一郎のソングライティングが今作において著しく成長した印象はない。むしろ『DocumentaLy』の段階で彼のソングライティングはほぼ完成している。では今作において何が大きく変化したのか。それはやはりチームとしての総合力だ。アレンジ、マスタリング、構成が研ぎ澄まされている。曲と曲のつなぎ目が異常なまでに美しい。

それはとても奇跡的なことだ。90年代ならソングライターはバンドで自身のエゴが実現できないと感じ、バンドを休止してソロ活動を始めた。00年代ならバンドをソロプロジェクト化させることでより挑戦的な楽曲を作るようになった。でもサカナクションは今でもソロ活動を行わず、オリジナルメンバーのままでバンドが続いてる。山口がバンドを瓦解させることもなく、かといって他のメンバーが山口を消耗し尽くすこともなく、全員が音楽制作において影響力を持つ奇跡的な体制が整った。

もちろんだからといって完璧ではない。シングルが作られすぎる。アルバムが全然出ない。やたら時間がかかる。でも今作はそれを余り補うだけのものだ。

『834.194』は既発曲が多数収録されているにもかかわらず、新鮮な体験をもたらすための新曲及び構成が練りに練られ、なおかつ本編にリミックスやバージョンを違いを組み込むような挑戦にも満ちた意欲作だ。そしてそれはサカナクション全体のチームでの成長によるところが大きいと思う。僕は「忘れられないの」冒頭のツリーチャイムの音で泣きそうになる。こんなにやさしいサカナクションは初めてだ。

ぴっち(@pitti2210)

御徒町周辺はおもしろい。特にアメ横のカバン屋が。その店は閉店セールと称して定価数万円(らしい)カバンを3000円均一で売っている。そして実際に店を畳むのだが、しばらくすると何100メートルか離れた別のスペースで同じことをやり、それを幾度も繰り返す。実質同一店舗であることは呼び込みのおっちゃんでわかる。そのグレーな感じ。本物とパチモンが、大通りと風俗街が、蔦屋書店とCASTLE RECORDSが、さほど距離もない空間に併存しているあの感じがとても好きだ。

様々なものが並列であるこの状況は何もオフラインに限らず、むしろオンラインの方が加速している。ストリーミングサービスが顕著な例だろう。場はあらかじめ用意されていて、その中から情報や物品を自由に選べる。フィルタリングやエコーチェンバーなどの問題はあるが、そんなのはオフラインでも同じだ。そう考えると、この数十年で私たちは(見かけ上は)フラットにモノを見られるようになったと言えるのではないか。

KOHHの新作は《みんなでひとつ》に始まり《全然見た目は違うけど同じ》で終わる。そう本来、誰も彼も大した差はない。気分が良いときも悪いときもあるし、生まれれば終わるし、もっと言えば死んでようが心に生き続ける人はいるし、逆もまた然りの存在だ。そんな私たちが存在すること自体に大それた意味などなくすべてはフラット。対義語をあえてリリックにいくつも並べることで、そのメッセージ性がより強まる。

加えてKOHHが繰り返し唱えるのは、あらゆる物に価値を与えるのは人だということ。そして、そのレッテル貼りこそが心地よく生きていくためには重要だということだ。彼はたまたま御徒町で純金のチェーンを買いマルセル・デュシャン『泉』に放尿する夢を見ているが、各々が価値観を見出せさえすればメッキのチェーンを誇らしく見せつけても『泉』を傑作として崇めても問題はないのだ。そうしたポジティヴなレッテル貼りはヒップホップにおいて幾度も行われるが、レッテル貼りによるネガティヴな側面も描いたリリックや一貫して不穏なビートは、2019年の今だからこそ切実に、半ば狂気じみた色合いをもって響いてくる。

昨年末から今年の始めにかけて「俺たちは現実の存在か?それとも虚構か?」というテーマのヒーロー映画がいくつか公開された。そうした価値判断を巡る問題への回答はいずれも「そんなの関係ねえ」というもの。それらの作品と同様、価値は勝手に見出せ、気に入らねえ価値観は蹴散らせとアジテートする本作が、「平らかに成る」時代としての「平成」の終わりに生み出されたのは偶然ではない。

まっつ(@HugAllMyF0128)